微信,你何时能回归纯粹?

微信,你何时能回归纯粹?

JonyLee手机空间又满了,不知道是第几次大清理手机空间了,就是为了给微信再腾点地方。256G的手机存储,微信已经占了将近一半。

2025年的今天,微信早已超越社交软件的范畴,成为职场人离不开的“第二办公桌”。无论是文件传输、会议沟通,还是客户维护,微信几乎覆盖了办公全场景。

可能很难想象,这个让人头疼又不得不用的臃肿的软件,曾经也是一个安装包仅有几百kb的小清新。

尽管微信最近又推出了个被吹爆的 聊天记录原图原视频清理 的功能,据说能清理出不少空间,但是你敢用吗?

反正我是不敢用,如果是平时的社交聊天记录,我无所谓的,原图清理就清理了,手机里还会有一份普通清晰度的能打开,但是我这些上百G的微信记录的文件,图片,大部分都是工作记录,要么是内部团队协作的,要么是和外部甲方沟通交流的。项目周期内,随时有可能需要调出来查看。已完成的项目,在完全回款以前,也需要存留记录为未来可能的扯皮留作证据。咋敢删啊!

不禁在想,好好的一款社交软件,怎么就变成了24小时在线的办公工具了呢?

回想我最初工作的那几年微信还没出的时候,平时工作主要用QQ沟通,收发文件,用了好几年,也没有说遇到空间撑满的情况,因为最初QQ是基于PC端的,聊天记录和文件存储逻辑,其实更适合作为办公协作使用。

微信是怎么成为效率办公工具的

就我个人经历来说,有这么几点原因:

首先,新型社交方式变革,微信成为个性与逼格的象征

QQ是PC时代即时社交的王者,微信则是移动互联网时代的新星。当一种新的酷酷的社交方式兴起,迅速成为展示个性与逼格的象征,就像当年的苹果手机一样,首先在上层圈子流行起来。

不知从什么时候开始,再给领导和业主发QQ沟通的时候,变成了,发我微信吧,QQ我不看的。

其次,移动互联网即时社交的天然适配性

微信最初的流行,正是伴随智能手机和移动互联网的普及,它的出现,包括最初的设计,都是移动互联网为基础的即时社交工具,他的设计和使用逻辑,就是和移动工具(手机)紧密绑定,而移动工具,则是和每个人深度绑定的,你可以不在电脑前,甚至可以没有电脑,但你必然手机不离身。

最后,社会快速运转的助推剂

微信诞生至今的十多年,正是中国经济飞速发展的时候,房地产行业老当益壮,移动互联网行业风生水起,共享经济橙黄蓝绿大乱战,各个行业都在飞速运转,而效率就是致胜的关键,你不能说下班QQ下线电脑关机就没事了,你微信是24小时在线的,任何时候收到消息必须立即回复。

效率与便捷背后的代价

工作与生活的边界消失

微信默认将社交与办公场景混合,大家被迫24小时待命。朋友圈从分享生活变为公司宣传阵地,私人聊天窗口充斥工作消息,导致“隐形加班”常态化。

功能限制影响效率

文件管理缺陷:微信传输存储文件本就很不人性化,开发者显得很拧巴,无视微信已成为事实上使用广泛的办公软件的事实,针对办公交流使用场景的适应性优化远远不够。

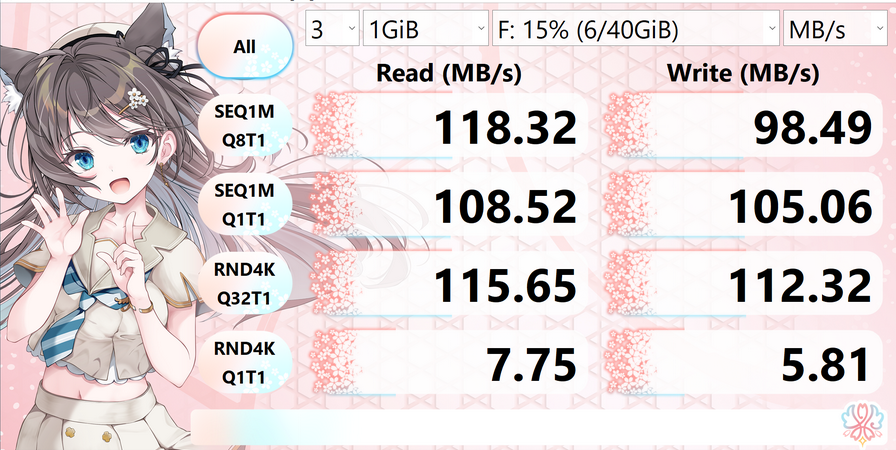

存储空间臃肿:聊天记录、图片和视频占用大量手机内存,当你想要打开的时候又总是显示过期无法查看。手动清理耗时费力,尽管最近新增原图原视频清理功能,但是工作内容谁敢随便清理?

过度依赖导致社交疲劳

微信的“全能化”让大家陷入“回复焦虑”,频繁的“收到请回复”和群消息轰炸消耗精力。微信朋友圈作为曾经大家最喜欢展示自我的社交方式,现在除了做微商和工作宣发,已经很少有朋友还在坚持分享个人日常动态了。

未来展望:能否重归纯粹?

微信的“办公化”是技术演进与用户需求共同作用的结果,但其设计初衷与职场场景的冲突也日益凸显。如果不能很好的解决从“全能工具”沦为“效率枷锁”的问题。迟早要被其他新兴社交工具替代。

对此基于个人需求与思考,提出以下几点期望建议,当然微信有自己的考量,可能也在自我革新。

功能分层与场景隔离

推出“工作模式”开关,自动过滤非工作时间消息,或通过“聊天收纳盒”折叠工作群,减少信息干扰。

强化企业级解决方案

推动企业微信与个人账号彻底分离,完善客户管理、文件云存储等专业功能,减少对私人社交资源的占用。

技术优化用户体验

微信开通云存储业务,让用户可以选择释放本地数据存储空间,同时云端存储永久保存,无缝调用,成为个人的人生数据库。引入AI功能,基于私人数据的微信AI助手,随时多维度回顾过往经历。

AI技术赋能效率提升

企业微信则专注AI技术赋能,用户可通过“快速问答”和“深度思考”模式快速检索工作记录、整合知识库,甚至生成会议纪要。这种智能化升级进一步强化了企业微信作为“办公中枢”的定位,进一步引导使用场景分离。

我们需要的不是更多功能,而是一个能让生活归生活、工作归工作的解决方案。